把位于西安電子科技大學南校區(qū)圖書館前的50米射電望遠鏡模型等比例放大10倍�����,這個由6座塔6根索驅(qū)動的饋源艙裝置,就與貴州省平塘縣的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)基本一致�����。而后者��,正是被預計今年9月全部竣工����、稱為“觀天巨眼”的世界最大單口徑射電望遠鏡�����。

把位于西安電子科技大學南校區(qū)圖書館前的50米射電望遠鏡模型等比例放大10倍�����,這個由6座塔6根索驅(qū)動的饋源艙裝置,就與貴州省平塘縣的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)基本一致�����。而后者��,正是被預計今年9月全部竣工����、稱為“觀天巨眼”的世界最大單口徑射電望遠鏡�����。

2015年11月21日���,F(xiàn)AST饋源支撐系統(tǒng)首次升艙�,這只“觀天巨眼”終于“睜開了眼”。這背后��,凝聚著中國天文學家探索宇宙的勇氣和中國工程師們挑戰(zhàn)極限的努力,更凝聚著中國不同學科科學家的聰明才智��。這其中就包括中國工程院院士�、機電工程學院段寶巖教授帶領的團隊貢獻的西電智慧。

【智慧一:創(chuàng)新設計方案西電首提】

將饋源系統(tǒng)由萬噸級降至30噸�����,系FAST三大創(chuàng)新之一

事情最早得從1993年說起。這一年���,在日本京都召開了第23屆國際無線電科聯(lián)大會��,包括中國在內(nèi)的10國天文學家聯(lián)合發(fā)起了建造接收面積達一平方公里的“新一代大射電望遠鏡計劃”倡議。這一倡議旨在建造新一代大射電望遠鏡�,以便全面深入地了解宇宙����,迎接天體物理在新世紀的挑戰(zhàn)。

這之后�����,中國��、加拿大���、荷蘭、美國���、印度等國積極展開了第一代射電望遠鏡的爭建工作����,主流技術方案包括三種�����,即相位陣、小天線致密陣和單口徑�。當時,考慮到計算機后期對數(shù)據(jù)的處理能力��,中國和加拿大的科學家偏向于建造單口徑的大型射電望遠鏡����。

建造單口徑射電望遠鏡,方案有兩種:一種是全可動的拋物面天線�,比如美國的綠岸射電望遠鏡(Green Bank Telescope),口徑100×110米�,重達7700噸,口徑再大就會因為重力因素�,超過工程極限;另一種是主反射面不動而饋源動的球反射面射電望遠鏡����,比如美國利用喀斯特地形建造的阿雷西博射電望遠鏡(Arecibo Radio Telescope),口徑305米�����,支撐饋源的懸空背架重達1000噸,口徑再大就只能創(chuàng)新方案�����,否則造價將難以接受���。

為了達到接收面積一平方公里這個硬指標�����,又要工程上可實施�、造價上可接受�,像阿雷西博射電望遠鏡那樣,利用喀斯特地貌建造單口徑射電望遠鏡則成為必由之路�。因此,建造新一代望遠鏡的第一步���,便是在喀斯特地形上尋找一個口徑為500米的自然天坑�����。

1995年,中國天文學家終于在貴州南部找到了兩個這樣的位置��,其中之一就是現(xiàn)在FAST項目所在地,貴州省黔南州平塘縣克度鎮(zhèn)金科村的大窩凼����。這里不但有世界上最佳的喀斯特地貌,像超大型的碗一樣的500米口徑天坑����;更因為經(jīng)濟發(fā)展相對落后,這里還擁有天文觀測必需的較為潔凈的電磁環(huán)境�����。

就這樣�,在中國建造新一代射電望遠鏡成為可能的首選方案。這一年�����,第三屆國際大射電望遠鏡工作組會議也因此選在貴州召開�,這個會議的目的就是希望找到一種創(chuàng)新的設計方案,推動望遠鏡建造����。西安電子科技大學與新一代大射電望遠鏡的接觸就是從這開始的。

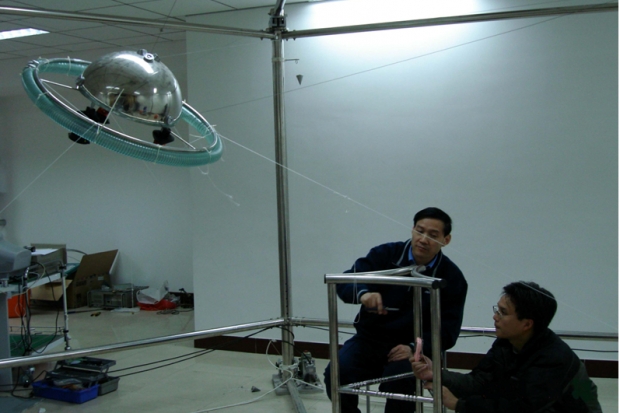

在這次會議上����,西安電子科技大學茅於寬教授關于圓柱表面相位陣�����、王家禮教授關于低造價反射面的報告����,尤其是段寶巖教授所作的關于大射電望遠鏡饋源支撐的光機電一體化創(chuàng)新設計的報告��,受到了與會國內(nèi)外專家的高度關注�����。

這一方案的核心就是將原阿雷西博方案中���,用于支撐線饋源的重達1000噸的鋼結(jié)構��,用計算機伺服系統(tǒng)控制的從6個塔頂伸出的6根大跨度的柔索來取代�����。同時��,布置3臺激光測距儀實時獲取饋源的實際位姿��,通過6索長度的自動調(diào)整����,將饋源調(diào)回到電性能所允許的誤差范圍之內(nèi)����。

陜公網(wǎng)安備61019002002681號

陜公網(wǎng)安備61019002002681號